儿童文艺,跨越时空的魅力

发布时间:2024-06-05 07:55:30 来源: sp20240605

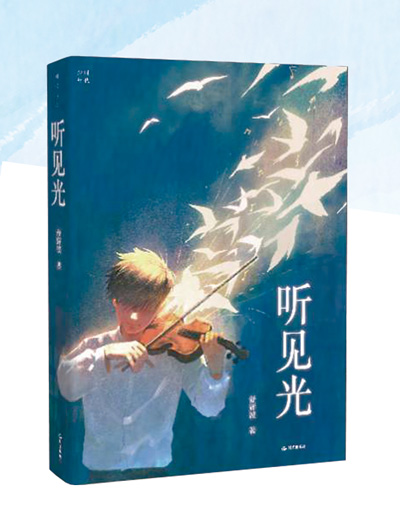

《听见光》:舒辉波著;晨光出版社出版。

《小王子》:圣埃克絮佩里著;上海译文出版社出版。

《失落的一角》:谢尔·希尔弗斯坦著;北京联合出版公司出版。

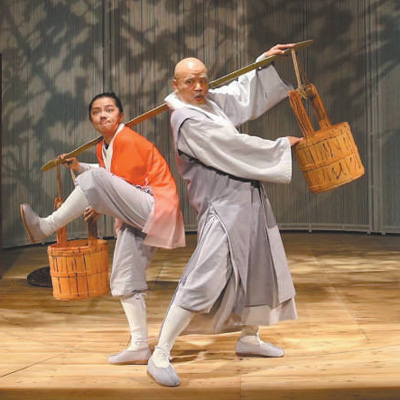

《三个和尚》剧照。 中国儿童艺术剧院供图

《猫神在故宫》剧照。 中国儿童艺术剧院供图

编者的话

优秀的儿童文艺作品是暖阳,是轩窗,是桥梁,能够温润孩子的心灵,打开广阔的世界,指引成长的方向。“六一”国际儿童节前夕,本版邀请作家舒辉波、编剧冯俐和语文教师周其星畅谈如何更好地“打开”一部儿童文艺作品,开始一场跨越时空的旅程和对话。

为小孩子写大文学

舒辉波

人们常说,儿童文学是文学的本源和初心。阿根廷作家博尔赫斯晚年几乎完全失明,反复阅读、不断回想的反而是童年时读到的《天方夜谭》和吉卜林童话。他深感儿童文学简洁而丰富的魅力对读者影响深远,由衷赞叹:“一切伟大的文学最终都将趋向儿童文学。”

作为人之初的文学,儿童文学并非天马行空,而是需要考虑孩子的身体和心智发育,符合他们的认知和接受程度。“儿童”和“文学”,有时是一分为二的。一方面,写作时如果总是“俯就”,肯定不利于孩子长大;另一方面,如果作家一味强调太过自我的探求和表达,又会影响儿童读者的接受。在这对犹如跷跷板的矛盾间,作家既要学会使用他的生命体验和写作经验,又要学会舍弃这些经验,像孩子一样仅凭热爱与好奇去寻找、去探求。在我看来,这对矛盾统一,也正是儿童文学的魅力所在。

作为儿童文学作家,我对这个矛盾的回答,就是“为小孩子写大文学”。“为小孩子”是要求我们写作时心中要有特定的读者,要考虑到孩子的接受程度,但我们的目的是要“写大文学”——写出那些指向经典并且能够影响生命成长,包含了真诚的生命体验和人类智慧的文学佳作。细数儿童文学史上代代相传的经典名作,莫不如是。

俄罗斯作家托尔斯泰认为自己年轻的时候没有读懂安徒生,后来用了10年时间来读安徒生的童话,他从童话里发现作家“强烈的孤独”,并真诚赞美他“远比我伟大”。无论是《丑小鸭》还是《海的女儿》,故事背后都包含着安徒生的失落与孤独,奋斗与热爱——正是这既属于安徒生、又属于全人类的普遍情感打动了一代代读者。

法国作家圣埃克絮佩里的《小王子》也是孩子们爱不释手的童话。温暖的故事、隽永的真理、犀利的批判,让他们沉浸在一个童真却并不虚假的世界里。通过阅读《小王子》,孩子们知道了“重要的东西是眼睛看不见的”,知道了该如何真正认识一个人——“我应该根据她的行动,而不是根据她的话判断她。”

美国作家谢尔·希尔弗斯坦的《失落的一角》是一本图画书,幼儿园的小朋友也能读懂。故事的主角是缺了一角的圆,那一角刚好变成了嘴巴,于是它唱着歌寻找自己失落的一角:有的太小;有的太大;有的它没有握紧,掉了;有的它太在乎握得太紧,又碎了……当他终于找到那一角、变成完整的圆,却发现自己已经无法开口唱歌……孩子们从头笑到尾,大人们却陷入深思:圆满和失落之间、获得和失去之间,到底该选择怎样的人生呢?记得有一年,我在图书馆讲完《失落的一角》后,一位老人热泪盈眶,说她从这个故事里听到了自己的人生。没错,真正优秀的文学作品,总可以让读者照见自己、生发共鸣。

知易行难,我们该如何“为小孩子写大文学”呢?我想,作家首先要从真诚开始,即不要因为读者对象是儿童,而刻意“蹲下”、刻意“童腔童调”。没有真,也就谈不上善和美。其次,要充分地相信我们的孩子,他们对于真正优秀的人类文学作品,不单凭借认知,还能凭借心灵和情感来接受和理解。文学的丰富和复杂犹如钻石的不同切面,各有不同光芒,孩子自能从他可以理解的层面来阅读,从中获取生命成长的光照和养分。

我最近出版的儿童纪实文学《听见光》,就是以青年盲人小提琴家张哲源为原型的非虚构作品。他用心灵看到广阔的世界,用耳朵听见生命的光,把他感受到的这个充满情感而丰富多彩的世界,通过琴声讲得深刻而贴切,他亮相国际舞台、远赴海外深造……这不单是一个盲人如何克服种种不可能学琴成长、展现生命奇迹的励志故事,更闪烁着一个平凡生命在与他人、世界、时代和自我命运的相处中散发的人性光辉。

借由创作,我希望能够不断靠近自己心目中的“大文学”——它们不仅仅像镜子,让孩子们正衣冠、见自我,更像生命中的灯火,让他们在今后的人生路上倍觉温暖与明亮,让他们既有向前的理想和方向,也有向上的勇气和力量。

(作者为儿童文学作家)

儿童戏剧温润心灵

冯 俐

今年4月,由中国儿童艺术剧院(以下简称“中国儿艺”)与故宫博物院共同出品的歌舞剧《猫神在故宫》开启全国巡演,并于5月在上海、南京等地完成了11场演出。这部儿童戏剧讲述了紫禁城里一只小猫穿越时光,从几百年前来到了刚刚成立的故宫博物院,并最终成为“故宫守护者”的故事,带领小观众们走进一段关于友爱与陪伴、记忆与历史、生命与永恒的童话。

此前,《猫神在故宫》已在北京首轮驻演50场,一票难求。这部剧开启了孩子们对以故宫及其所藏文物为代表的中华优秀传统文化的向往,许多孩子还没走出剧场就缠着家长预约故宫入场券。演出期间,不断有观众和同行向我们建议,这样融入传统文化、体现东方之美的剧作,应考虑前往海外演出。作为本剧编剧,我相信并且期待着,未来会有更多国家的孩子看到、喜爱《猫神在故宫》,并由此萌生对一个壮丽宫殿群、对一个遥远东方大国的向往。

在我看来,儿童戏剧是一种世界语言——三四岁孩子能够看懂的戏剧,足以跨越语言和文化隔阂,让不同国家、不同民族、不同肤色的孩子们无需言语而心意相通。我们的实践也在不断印证这一点。近10年来,中国儿艺先后受邀赴36个国家和地区交流演出,用儿童戏剧向世界讲述引人入胜、闪烁智慧光芒的中国故事,带领世界各地的少年儿童及家长走近、认同中国文化。

2014年,中国儿艺创作的动漫肢体剧《三个和尚》首演。艺术家们从故事中生发出“友爱”的主题和“齐心协力”的正向价值,并结合功夫、戏曲等中国艺术元素,将东方韵味融入世界戏剧语言。首演后的5年时间里,《三个和尚》走遍五大洲,成为享誉世界的中国儿童戏剧代表作,也是世界各重要儿童戏剧节争相邀演的剧目。每场演出结束后,观众席都会爆发出热烈掌声,不同肤色的孩子们在剧场里久久不愿离去。

首演于2015年、由我担任编剧的独角戏《木又寸》用儿童剧的手法讨论现实话题,在国外演出后同样得到同行和观众的理解与共情。在故事中,一棵银杏树被移植到城市,在人的世界里经历着相遇、分离和重逢。2019年,这部剧前往罗马尼亚,以中文加字幕的方式在布加勒斯特国际动画戏剧节演出。散场后,孩子们仍留在原地,跟家长讨论着小银杏树的命运。让我记忆尤深的是一个7岁男孩骄傲地对爸爸说:“我以后也要帮助小树,虽然它已经90岁了,但还是个小朋友呢……”

我们发现,儿童戏剧不仅擅长讲好中国故事,更擅长对中华文明进行创造性转化和创新性发展的世界性传播。由我担任编剧的肢体偶剧《鹬·蚌·鱼》讲述了“鹬蚌相争,渔翁得利”的故事,赴海外演出时受到外国戏剧从业者的广泛赞扬。得知这些美妙的剧作均取材于中国传统谚语或民间故事,外国同行纷纷赞叹中国古老故事深刻而又生动。

借由儿童戏剧,我们流传千年的文化和智慧在异国他乡落地,在孩子们心中开出友谊、和平的花朵。中国儿艺的经典剧目《成语魔方》脱胎于班门弄斧、揠苗助长、郑人买履等成语故事,近年来多次被美国中学生用中英文在中美两国演出。令人难忘的是,就在去年7月,中国儿艺经典剧目《东海人鱼》由一群美国孩子用中文和芭蕾舞全新演绎,作为第十二届中国儿童戏剧节的开幕大戏在北京演出。演员们是来自美国4个州的高中生,用一年多时间完成中文训练和芭蕾、戏剧排练,孩子们娴熟的中文、投入的表演令在场所有观众动容。有的孩子说,“好事要做到底,好人也要做到底”这句台词给她留下了最深的印象;有的孩子临别前依依不舍地表示,希望未来一生都能从事与中国有关的工作。

除积极赴海外访演交流,中国儿艺还与多国艺术家合作,引进了瑞典的《皮皮·长袜子》、芬兰的《国王在姆咪谷》、英国的《跷跷板树》、丹麦的《小美人鱼》等经典儿童戏剧。通过中国儿童戏剧节这一平台,我们先后邀演了近30个国家的近百部儿童青少年戏剧作品,让中国孩子欣赏不同国家的优秀儿童戏剧作品,领略不同国家、不同文化的魅力。

爱无国界,戏剧语言无国界。愿所有孩子都有机会走进剧院,收获富有情感和审美价值的、可以温润心灵的礼物——儿童戏剧。

(作者为中国儿童艺术剧院院长)

与更大的世界对话

周其星

2019年底,图画书作家、三届凯迪克奖得主杨志成回国,我们在深圳有过一次相遇。我在课堂上讲授他的新作《叶限》,他在台下听完,连声夸赞,说我“吻醒了这个故事”。杨志成在西方文化背景下讲述东方故事《叶限》,我在课堂上带领学生赏析这个充满中国元素的“灰姑娘”的故事。我和他们对比东西方“灰姑娘”故事结构的异同,讨论书中屏风式样排版设计的用意,了解“鱼”在中国文化中的深刻含义,并发现内文中每页“鱼”的游姿各不相同。孩子们将全部内页平铺排列后,竟发现伴随鱼的游动连贯而成的竟是太极手势,于是更加深切地感受到作者浓厚的中国文化情结。

此刻,一本书就是一扇窗,窗里窗外,东方西方,互相映照,风光无限。

多年来,我带着学生进行海量阅读,并着重精读优质童书,试图让孩子们推开一扇扇窗,在一个个优秀中外故事里实现思维的高阶跃迁,看见世界的千姿百态,体会人生的复杂况味,种下信念和美好的种子。

群书比较阅读是通向更高维度的阶梯。

带着学生一起读书时,我不怕他们不读书,因为我总能找到合适的书吸引他们去读——我曾经用林格伦的《淘气包埃米尔》将一个小男孩从奥特曼的包围里“拯救”出来,也曾经用邹凡凡的《蒙娜丽莎的秘密》将一个几乎从不看书的男孩推向书的怀抱。

我不怕他们读差书,毕竟没有比较,哪知好歹,差书固然会败坏口味,却也能令孩子更深切怀念并感受到一本好书的妙处。当然,这一切需要阅读教师的密切关注与引导,因此,教师的专业领读尤为重要。他们打开了哪扇窗?看到了怎样的风景?领略了哪国的文化?我会带着好奇,时不时找学生聊书,或请他们介绍自己正在读的书。根据他们当下的阅读情况,我有意引导大家讨论:“几年级了,该不该读某书?”“男孩(女孩)要不要读某书?”“读完这本书,接下来,还可以读某书……”

我们引进许多外国优秀作品,令其成为儿童读写教育之路上的拐杖和明灯:我与学生共读过的意大利儿童文学作品《孤岛上的23堂写作课》,为学生进行创意写作提供诸多启发;美国作家笔下的《爬树的鱼》让我们看见阅读困难症儿童的真实艰难;法国儿童文学作品《结局由我》《失语的男孩》可以教会孩子多角度叙事手法……这些来自世界各地的优秀文学作品不仅给我们带来新鲜的写作技巧,让孩子获得从读到写的能力跃升,更能帮助我们看到多元背景下的文化景观。一书一世界,一字一乾坤。阅读就是与更大的世界对话,与更好的自我对话。

唯一让我担心的是不知道孩子读不读书、在读什么书,这样我就无从了解并理解他的精神生活,不能触碰到他的所思所惑,也看不见儿童成长的精神走向、文化血脉的生根与延展,无法与亲爱的孩子进行高质量的对话与交谈。

一本书是一座桥,一边是读书的孩子,一边是爱书的大人。从一本书抵达另一本书,从一个世界穿行到另一个世界,阅读让我们精神自由,内心富足。打开一本书,推开一扇窗,开启无限可能。

(作者为深圳实验学校小学部语文教师)

《 人民日报 》( 2024年05月31日 17 版)

(责编:李依环、郝孟佳)