发展耐盐碱油菜 助力保障粮食安全(科技名家笔谈)

发布时间:2024-06-04 20:29:50 来源: sp20240604

傅廷栋肖像画。 张武昌绘

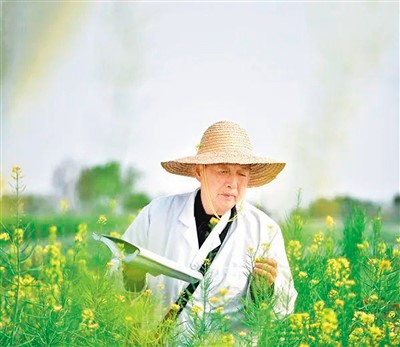

傅廷栋在田间察看油菜长势。 刘 涛摄

江苏盐城盐碱滩涂上的油菜田。 新华社发

近日,农业农村部发布了150个农业主导品种、150项主推技术。中国工程院院士、华中农业大学傅廷栋教授主持培育的油菜品种“华油杂62”赫然在列,该品种近年推广面积持续快速增长,被农业农村部和湖北省列为主导品种。

傅廷栋被誉为“油菜院士”,长期从事油菜种业研究。他在国际上首先发现波里马油菜细胞质雄性不育并被应用于育种实践,“为杂交油菜实用化铺平了道路”。傅廷栋在国内首次育成甘蓝型油菜自交不亲和系及其杂种。此外,他带领团队育成了其他诸多优质高产杂交油菜品种。特别值得一提的是,最近10多年来,傅廷栋带领团队潜心从事耐盐碱油菜研究并取得丰硕成果,为中国盐碱地开发利用、土壤改良和修复做出了重要贡献

——编 者

中国有盐碱地约15亿亩,占世界总量的10%,其中约5亿亩具有开发利用潜力,是耕地的战略后备资源。发展耐盐碱作物,对守住18亿亩耕地红线、保障中国粮仓将起到重要作用。

耐盐碱油菜是修复、改良、利用盐碱地的特色大田作物,具有耐盐碱能力强、改良效果好、利用方式灵活、边改良边有收益等优势,在修复培肥土壤、扩充耕地总量、强化国家粮食安全保障等方面具有重要意义。

平均亩产超全国 试种成功

耐盐碱油菜,顾名思义,就是能在一定浓度盐碱地上正常生长结籽或能作饲料(绿肥)的油菜。根据传统认识,盐碱地是种不了庄稼的,然而10多年前,油菜耐盐碱的特性被证实并被科学家逐渐利用起来,培育出性状优良的油菜品种。

早在2005年,我们就开始了耐盐碱油菜研究,之后研发出耐盐碱油菜品种。2007年秋,我们启动耐盐碱油菜试种工作,选定江苏省盐城市大丰区的滩涂地作为试验田,试种面积约300亩,其土壤含盐浓度为0.8%左右。试种的品种为我们研发的耐盐碱油菜品种“华油杂7号”。实践表明,该品种不仅生长正常,而且实收平均亩产130多公斤,而当时全国油菜平均亩产为120公斤。“华油杂7号”表现出良好的形状特征,试种取得成功。

2010年后,我们开展了耐盐碱油菜资源筛选、机理及基因定位等相关研究,从众多油菜资源中筛选出40多份耐盐碱材料,并定位了一批与油菜耐盐碱相关的候选基因,培育出“华油杂62”“饲油2号”“华油杂158”等耐盐碱能力强、适应性强的油菜品种,并应用于生产实践。

修复改良低成本 效果显著

2015年至2020年,笔者主持农业农村部公益性行业(农业)科研专项。在该项目支持下,华中农业大学联合15个来自全国主要盐碱区的单位开展研究示范,积累了一定经验。

我们在研究中发现,耐盐碱油菜在西北内陆盐碱地、东北苏打盐碱地及南方沿海氯化钠为主的盐碱地大面积示范种植,耐盐碱能力都很突出。在内蒙古巴彦淖尔市,麦收后复种耐盐碱油菜,7月下旬播种,10月收获,在土壤含盐量0.3%至0.6%的中度盐碱条件下,亩产青鲜油菜3—5吨。在修复难度极大的吉林省白城市苏打盐碱区,麦收后复种耐盐碱油菜,亩产青鲜油菜4—5吨。在浙江省苍南县高含盐量海滩地,耐盐碱油菜生长旺盛,盛花期青鲜油菜亩产超3吨。

相比于提高产量,更重要的是,耐盐碱油菜能够修复改良盐碱地土壤结构,且见效快,不易反弹。通过将耐盐碱油菜翻耕作绿肥、作饲料过腹还田等方法,可以迅速增加盐碱土中的有机质,并在盐碱地土壤上层形成稳定的团粒结构层,有效减少下层盐碱上升,降低耕作层的盐碱浓度。

在新疆维吾尔自治区,我们通过农业农村部的农业公益性项目,利用“华油杂62”耐盐碱油菜进行盐碱地修复试验,形成了“盐碱地饲料油菜农牧结合技术集成模式”“盐碱地麦后复播油菜综合技术模式”等。试验结果表明,以耐盐碱油菜修复利用盐渍土,生长量大、覆盖效果好、成本低,盐碱弃耕荒地复垦时间缩短2到4年。在吉林省白城市,麦收后复种耐盐碱油菜,10月翻耕作绿肥,连续2到3年,试验地块土壤的理化指标有显著改善,耕层土壤有机质增加29.4%,土壤含盐量降低近10%,pH值由8.47降至8.26(即由中度降为轻度),全氮、有效磷、速效钾明显增加,实现了盐碱地的生物修复。

多功能综合利用 增产增收

耐盐碱油菜修复改良盐碱地,能够实现边改良边利用、一二三产融合,具有明显优势。

目前,国内外对盐碱地的改良修复主要有物理、化学和生物等方法。从育种学角度,主要考虑通过改良作物耐盐碱特性来适应盐碱土;从土壤学角度,主要考虑通过改良盐碱土来适应作物生长。

耐盐碱油菜则同时具有两方面优势。一方面,育成的耐盐碱油菜能适应较强盐碱地生长,利用它收获绿肥、饲料或菜籽,有较好的经济效益;另一方面,油菜生长快、生长量大,覆盖效果好,可减少盐分上升,翻耕作绿肥,能大幅增加土壤有机质,改良土壤物理化学特性,降低土壤pH值和含盐量。在利用中改良,在改良中利用,互相促进,显著提高盐碱地改良效率。

用耐盐碱油菜改良盐碱地,能实现多功能利用,有效促进增产增收,助力乡村全面振兴。

在耐盐碱油菜抽薹时,可摘薹作为蔬菜出售。作为一种新型蔬菜,油菜薹口感爽脆,味道甘甜,每公顷可收菜薹4.5—7.55吨,产值9000元—1.5万元。在采收菜薹后,不影响开花,可发展观花旅游,助力所在地增加第三产业收入。

在新疆、吉林等地,7月下旬播种,10月初即可开花;在广东,水稻收获后播种,春节前后即可开花。观花后,可翻耕作绿肥或作青饲料。青鲜耐盐碱油菜与玉米、水稻等秸秆按比例混合青贮,即可得到高品质家畜饲料,可以有效缓解东北地区玉米、水稻秸秆处理难的困局,实现农牧高效结合。耐盐碱油菜如果和粮食作物轮作,还能帮助下茬粮食增产,形成良性循环。当然,也可以在花期结束后收菜籽榨油,进一步增加经济效益。

耐盐碱油菜适应性强,从上海到西藏,从黑龙江到广东沿海,均能种植。可秋播,也可春播、夏播,能广泛用于北方和南方盐碱地改良。成本低,在新疆测算,每亩成本250元,利用北方秋闲田、南方冬闲田种植,与粮食争地矛盾少,不影响粮食生产。

多措并举谋发展 前景广阔

做好盐碱地特色农业这篇大文章,可将盐碱地资源的开发利用与发展特色种植业和生态养殖业有机结合,寻找盐碱地改良利用与生态保护的最佳结合点,建立新型农业循环模式,在实现农牧结合的同时解决传统盐碱地修复利用的难题。

发展耐盐碱油菜,有助于实现粮食安全。耐盐碱油菜不仅可在中重度盐碱条件下正常生长,其修复改良后的土壤也可供其他作物正常生长。通过发展以耐盐碱油菜为代表的作物,多措并举,可将盐碱地用起来,并有望在5到10年逐步将其改良转化为耕地。这对保障中国粮食安全具有重要的战略意义。

发展耐盐碱油菜,有助于缓解我国牧草紧缺问题。油菜蛋白质含量与豆科牧草相当,微量元素和功能营养成分丰富,是非常优质的饲料。相关研究证明,用耐盐碱油菜作青饲料养殖牛、羊、鹅,增肉10%至30%,肉质也有改善;公牛、公羊精液增加15%至33%。根据相关部门估算,要保证我国牛羊肉和奶业供应,每年需要优质饲草1.2亿吨,目前缺口较大。中国西北、东北、内蒙古等主要盐碱区也是农牧结合区,利用秋闲地,集中连片种植耐盐碱油菜,可收作优质牧草使用。大面积示范证明,耐盐碱油菜生长两个多月,亩产青饲料(绿肥)超过3吨,按照每头羊羔每年消耗1吨青饲料计算,可供饲养3头羊羔。中国西北、东北有秋闲地4000万—6000万亩,如能复种耐盐碱油菜2000万亩,即可提供6000万头羊羔生长所需的青饲料。

发展耐盐碱油菜,要做好示范推广。可考虑在我国西北、东北、华北、长江三角洲、黄河三角洲、环渤海地区、南方沿海等主要盐碱区,创建一批千亩以上盐碱地改良定位示范区,做好土壤长期定位监测,不断优化改良方案。发展耐盐碱油菜,还要加强创新平台与创新能力建设。要汇聚优势产学研力量,围绕盐碱地生物修复利用关键技术组织科研、协作攻关。

实践证明,耐盐碱油菜成本低、耐低温、生长快、生长量大、覆盖度高,作绿肥或作饲料过腹还田,能快速提高土壤有机质含量;又可多功能利用,发展农牧循环农业,有利于改良盐碱地和增加经济效益并举,实现可持续发展。作为改良盐碱地的特色大田作物,耐盐碱油菜充满潜力,其发展前景值得期待。

(作者为中国工程院院士、国家油菜工程技术研究中心主任)

中国科协科学技术传播中心、陈嘉庚科学奖基金会与本报合作推出

(责编:方经纶、陈键)